Beteuert ein:e Patient:in mit unkontrolliertem Diabetes glaubhaft, sich strikt an die ärztlichen Anweisungen gehalten zu haben, sollte man weiteren Merkmalen besondere Aufmerksamkeit schenken. Möglicherweise deuten diese Merkmale auf eine seltene Erkrankung hin – die Lipodystrophie (LD).

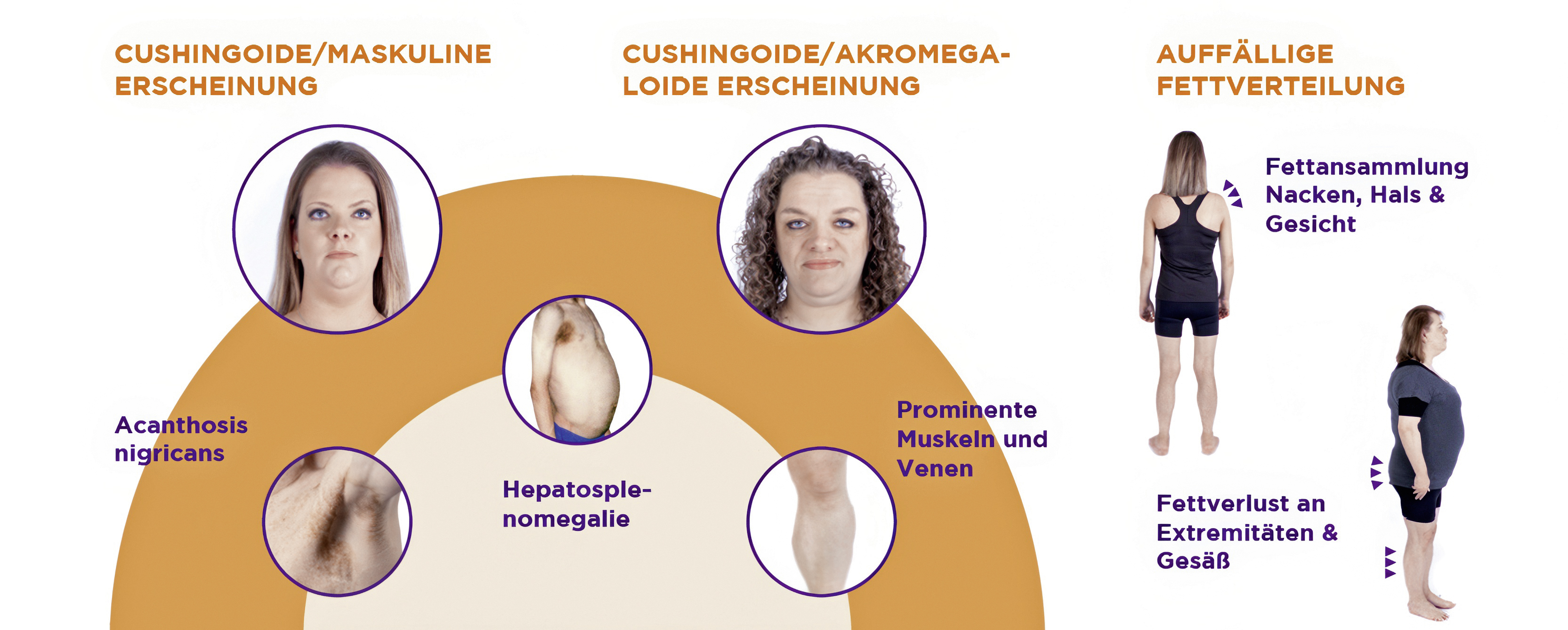

Hohe Insulindosen – auch bei jungen Patient:innen, deutlich erhöhte Triglyceridwerte, Bluthochdruck, eine nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD/MASLD), ein polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) bei Frauen, ein anhaltendes Hungergefühl bzw. geringes Sättigungsgefühl oder sichtbare Merkmale wie auffällige Fettverteilung, ein vorgewölbter Bauch(nabel), Hautstellen mit verstärkter Pigmentierung und ggf. Verhornung (Acanthosis nigricans) sowie hervortretende Muskeln und Venen, insbesondere an den Waden (Abb.1): Das Auftreten mehrerer dieser Merkmale kann in der diabetologischen Praxis zunächst zu Fragen führen.

© Chiesi GmbH | Sichtbare Merkmale wie auffällige Fettverteilung, ein vorgewölbter Bauch(nabel), Hautstellen mit verstärkter Pigmentierung und ggf. Verhornung (Acanthosis nigricans) sowie hervortretende Muskeln und Venen, insbesondere an den Waden deuten auf eine Lipodystrophie hin.

© Chiesi GmbH | Sichtbare Merkmale wie auffällige Fettverteilung, ein vorgewölbter Bauch(nabel), Hautstellen mit verstärkter Pigmentierung und ggf. Verhornung (Acanthosis nigricans) sowie hervortretende Muskeln und Venen, insbesondere an den Waden deuten auf eine Lipodystrophie hin.

Die Erkrankung Lipodystrophie tritt bei etwa drei von einer Millionen Menschen auf und ist aufgrund der Seltenheit wenig bekannt. Daher gibt es wahrscheinlich eine relevante Anzahl nicht diagnostizierter LD-Patient:innen. Es handelt sich dabei um eine syndromale Stoffwechselerkrankung, ausgelöst durch einen vollständigen oder teilweisen Mangel an Unterhautfettgewebe und daraus resultierendem Leptin-Mangel. Unterschieden wird zwischen generalisierter Lipodystrophie (GL) mit fehlendem Unterhautfettgewebe am ganzen Körper und partieller Lipodystrophie (PL), bei der Unterhautfettgewebe nur teilweise fehlt und ungewöhnlich verteilt ist. Beide Formen können aufgrund genetischer Defekte angeboren oder - seltener - erst im späteren Leben erworben sein. Besonders die PL wird oft übersehen bzw. fehldiagnostiziert, weshalb die Dunkelziffer vermutlich vor allem bei dieser Form der Lipodystrophie hoch ist.

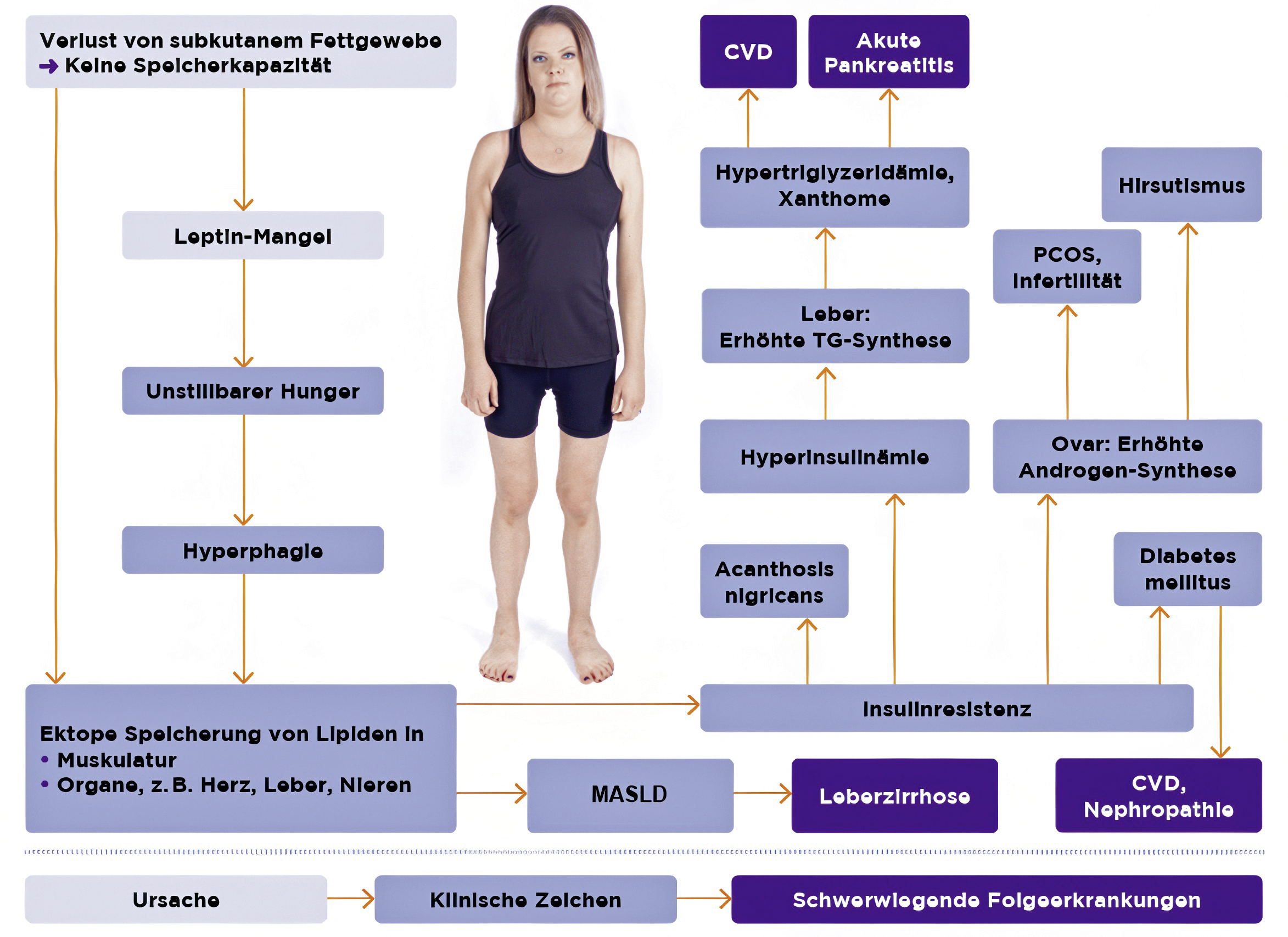

© Chiesi GmbH | Abb. 1: Mögliche phänotypische Merkmale einer partiellen Lipodystrophie. CVD = Kardiovaskuläre Erkrankungen; NAFLD / MASLD = nicht-alkoholische Fettlebererkrankung/Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; PCOS = polyzystisches Ovarialsyndrom; TG = Triglyceride.

© Chiesi GmbH | Abb. 1: Mögliche phänotypische Merkmale einer partiellen Lipodystrophie. CVD = Kardiovaskuläre Erkrankungen; NAFLD / MASLD = nicht-alkoholische Fettlebererkrankung/Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; PCOS = polyzystisches Ovarialsyndrom; TG = Triglyceride.

Leptinmangel verstärkt die Komplikationen

Der Mangel an Unterhautfettgewebe ist das Leitsymptom und erklärt die unzureichende Bildung von Leptin, dem Schlüsselhormon des Glukose- und Fettstoffwechsels, auch als "Hunger-/Sättigungshormon" bekannt. Leptinmangel verursacht häufig einen unstillbaren Hunger, der zu krankhafter Esssucht (Hyperphagie) führen kann. Für die Betroffenen ein Teufelskreis: Das Fehlen von Unterhautfettgewebe und die überhöhte Energiezufuhr verursachen ungewöhnliche Fettablagerungen in der Muskulatur und verschiedenen Organen, unter anderem der Leber, dem Herzen und den Nieren. Die verschiedenen, oft schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen wie Insulinresistenz, Hypertriglyzeridämie, Organanomalien und kardiovaskuläre Schäden sind die Folgen der Lipodystrophie (Abb. 2).

© Chiesi GmbH | Abb. 2: Ursachen, klinische Zeichen und Folgeerkrankungen der Lipodystrophie, dargestellt bei einer Patientin mit familiärer partieller Lipodystrophie (PL).

© Chiesi GmbH | Abb. 2: Ursachen, klinische Zeichen und Folgeerkrankungen der Lipodystrophie, dargestellt bei einer Patientin mit familiärer partieller Lipodystrophie (PL).

Lipodystrophie in der diabetologischen Praxis erkennen

Untergewicht oder ein sehr schlanker Körperbau und ein hoher HbA1c-Wert junger Menschen sind häufig Hinweise auf Diabetes mellitus Typ 1. Fehlen jedoch die typischen Autoantikörper und besteht stattdessen eine starke Insulinresistenz, könnte auch eine Lipodystrophie dahinterstecken (siehe Abb. 3).

© Chiesi GmbH | Abb. 3: Wenn Ihnen in der Praxis ein Patient mit unkontrolliertem Diabetes / Insulinresistenz und prominenter Muskulatur bzw. hervortretenden Venen durch fast fehlendes Unterhautfettgewebe und ggfs. weiteren klinischen Symptomen wie Hypertriglyzeridämie oder Auffälligkeiten der Leberfunktionswerte oder -bildgebung begegnet, könnte es sich um einen Patienten mit Lipodystrophie handeln.

© Chiesi GmbH | Abb. 3: Wenn Ihnen in der Praxis ein Patient mit unkontrolliertem Diabetes / Insulinresistenz und prominenter Muskulatur bzw. hervortretenden Venen durch fast fehlendes Unterhautfettgewebe und ggfs. weiteren klinischen Symptomen wie Hypertriglyzeridämie oder Auffälligkeiten der Leberfunktionswerte oder -bildgebung begegnet, könnte es sich um einen Patienten mit Lipodystrophie handeln.

Auffällig bei LD-Patient:innen ist der Bedarf an hohen Insulindosen

Oft reichen selbst Mengen von ein bis zwei Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht nicht aus, um den Blutzuckerspiegel ausreichend zu regulieren. Diabetes mellitus oder Insulinresistenz werden bei GL-Patient:innen durchschnittlich im Alter von etwa 19 Jahren, bei PL-Patient:innen im Alter von etwa 38 Jahren diagnostiziert. Aufmerksam sollte man auch sein, wenn Patient:innen von einem unstillbaren körperlichen Hungergefühl bzw. nach Mahlzeiten von einem fehlenden Sättigungsgefühl berichten.

Eine Blickdiagnose ist bei Verdacht auf Lipodystrophie äußerst hilfreich:

Ausgeprägte Muskeln – ohne übermäßig Sport zu treiben – weisen fast 90 Prozent der LD-Patient:innen auf. Die Hautveränderung Acanthosis nigricans findet sich bei 80 Prozent. Akromegaloide Merkmale durch vergrößerte Hände, Füße, Kinn, Nase oder Ohren sind bei fast 80 Prozent der GL-Betroffenen und fast 60 Prozent der PL-Betroffenen erkennbar. Oft verrät auch ein aufgeblähter Bauch aufgrund einer Leber- und/oder Milzvergrößerung (Hepato-/Splenomegalie), dass mehr hinter der Diabeteserkrankung steckt. Betroffene einer PL weisen zudem fast alle ein Erscheinungsbild ähnlich dem Cushing-Syndrom mit großflächigem Gesicht ("Mondgesicht") und Stiernacken auf. Oft sind bei dieser Form Arme und Beine eher schlank und muskulös wirkend.

- Anamnese: Seit wann liegt Diabetes mellitus vor? Ist es eine insulinresistente Form? Welche Begleiterkrankungen gibt es? Kann über eine Familienanamnese auf genetische Ursachen geschlossen werden?

- Labor: Was ergeben die Untersuchungen des Glukosestoffwechsels, Lipidstoffwechsels (insbesondere Triglyceride), der Leberfunktionswerte und Nierenwerte?

- Körperliche Untersuchung: Ist die Muskulatur auffallend ausgeprägt – auch bei geringer oder normaler sportlicher Betätigung? Was ergeben Messungen der Hautfaltendicke und eine Bioimpedanzanalyse (BIA)?

- Bildgebung: Zeigt ein Ultraschall des Bauchs, insbesondere der Leber, Auffälligkeiten?

- Weitere Untersuchungen: Deuten Blutdruckmessung und Elektrokardiographie (EKG) auf kardiovaskuläre Komplikationen?

- Genetische Untersuchung: Nach Diagnosestellung einer Lipodystrophie sollten zur frühen Identifizierung von weniger auffälligen Familienmitgliedern genetische Untersuchungen durchgeführt werden. So lassen sich mögliche Risiken für kardiologische Komorbiditäten frühzeitig feststellen. Wichtig: Ein negativer genetischer Befund schließt eine Lipodystrophie nicht aus!

Leptin-Ersatztherapie

Heilbar ist Lipodystrophie nicht, denn bisher gibt es keine Möglichkeit, fehlendes Fettgewebe zu ersetzen. Seit 2018 ist jedoch eine Leptin-Ersatztherapie mit dem Wirkstoff Metreleptin verfügbar. Durch den Leptin-Ersatz können ein Sättigungsgefühl erreicht und damit eine normale Energiezufuhr erleichtert werden. Eine dem Energiebedarf angepasste Ernährung und körperliche Bewegung sind für den Therapieerfolg entscheidend. Blutzucker- und Triglyzeridwerte können auf diese Weise effektiv reduziert und damit die vielfältigen Folgen dieser Systemerkrankung verzögert werden.

Frühzeitige Diagnose

Wenn Patient:innen ein oder mehrere der genannten Merkmale und Begleiterkrankungen aufweisen, sollte dem Verdacht auf Lipodystrophie nachgegangen werden. Eine frühe Diagnose ist die Grundlage für eine zeitnahe angemessene Therapie. Nur so lässt sich das Risiko für weitere schwere Folgeerkrankungen wie kardiovaskuläre Komplikationen, Leberzirrhose und Nephropathien reduzieren. Auch die Lebensqualität der Betroffenen profitiert von der Diagnosestellung entscheidend.

Patient:innen berichten häufig von einem "Ärztemarathon". Mitunter vergehen bis zur richtigen Diagnosestellung bis zu zwanzig Jahre. Aufgrund der geringen Bekanntheit ihrer Erkrankung, fühlen sich Lipodystrophie-Patient:innen mit ihren komplexen und schwerwiegenden Symptomen häufig allein gelassen. Mit permanentem Hunger und Folgeerkrankungen wie Diabetes gehen Erschöpfung und Schmerzen einher. Unverständnis und Stigmatisierung vergrößern das Leiden zusätzlich. Selbst nach der richtigen Diagnose entstehen aufgrund der Unkenntnis Schwierigkeiten bei Ämtern und Krankenkassen. Eine Patientin berichtet beispielsweise von abgelehnten Anträgen, die den Mehrbedarf an Insulin sicherstellen sollten, sodass ihr das wichtige Medikament zwischenzeitig fehlte. Betroffene wünschen sich daher neben Weiterbildungen für Mediziner:innen und Diabetesberater:innen auch allgemeine Aufklärungsarbeit und weitere Forschung zu ihrer seltenen Erkrankung, der Lipodystrophie.

|

|

Erschienen in: Diabetes-Forum, 2025; 37 (2) Seite x-x