Wohin geht die Reise für deutsche Krankenhäuser? Antworten auf diese Frage haben Ralf Nüßle und Martin Loydl. Sie arbieten im kaufmännischen Bereich des Klinikverbundes Südwest in Sindelfingen.

Der Artikel des BVKD in dieser Ausgabe des Diabetes-Forums befasst sich mit ökonomischen Problemen der stationären Versorgung in Deutschland. Warum schreiben viele Krankenhäuser in Deutschland rote Zahlen? Warum werden Abteilungen geschlossen? Sind die Kliniken alle nur schlecht organisiert? Oder ist es politischer Wille? Martin Loydl, kaufmännischer Geschäftsführer, und Ralf Nüßle, Geschäftsbereichsleiter Finanzen aus dem Klinikverbund Südwest in Sindelfingen, erklären uns in ihrem Beitrag die Hintergründe und geben einen Ausblick auf die zu erwartenden Entwicklungen. Übergeordnetes Ziel deutscher Gesundheitspolitik ist demnach nicht der Erhalt der Klinikstrukturen, sondern die Stabilität der Beiträge der Versicherten und Unternehmen.

Dr. med. Thomas Werner, Dr. med. Johannes HuberFür die heutige Krankenhausfinanzierung bildet der Ausgangspunkt die Gesetzgebung Anfang der 1970er Jahre. Bis dahin erfolgte die Vergütung durch die Krankenkassen oder die Patienten mittels tagesgleichen Pflegesätzen, mit denen grundsätzlich alle Kosten zu finanzieren waren. Mit dieser sogenannten monistischen Finanzierung wurde jedoch im Nachkriegsdeutschland die Krankenhausinfrastruktur zusehends schlechter, da die Mittel nicht für eine Substanzerhaltung und schon gar nicht für eine Modernisierung ausreichten.

Ende der 1960er Jahre stieg der politische Handlungsdruck weiter an. Im Mittelpunkt stand damals die Frage, wie der Investitionsbedarf für die Modernisierung der Krankenhäuser finanziert werden kann. Das Ergebnis war der politische Konsens, dass die Beitragssätze der Krankenkassen nicht weiter belastet werden durften und fortan die Aufgabe der Sicherstellung der Krankenhausinfrastruktur durch den Staat übernommen wird.

So wurde ab 1972 ein sogenanntes duales Finanzierungssystem eingeführt, bei dem die Investitionen durch den Bund bzw. später durch die Bundesländer und die laufenden Betriebskosten durch die Krankenkassen finanziert werden. Ursprünglich war festgelegt, dass die Kosten eines Krankenhauses vollständig gedeckt werden müssen. Dieser Ansatz wurde Selbstkostendeckungsprinzip genannt. Zielsetzung war, das deutsche Krankenhauswesen zu modernisieren und mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten. Die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung bekamen die Bundesländer.

Angesichts der Ausgabenentwicklung wurde ab 1985 jedoch der Grundsatz der Selbstkostendeckung durch Einführung krankenhausindividueller Budgets zunächst modifiziert und schließlich ab 1992 ganz abgeschafft. In der Folge trat ein Paradigmenwechsel bei der Krankenhausfinanzierung ein: weg von der Kostenorientierung hin zu einer sogenannten "leistungsgerechten Vergütung". Als übergeordnetes Ziel wurde die Stabilität der Beiträge der Versicherten sowie der Unternehmen ausgegeben.

Leistung versus Kosten

Zusammen mit diesem Paradigmenwechsel begann auch die Diskussion über die Wirtschaftlichkeit der deutschen Krankenhäuser, die bis heute andauert. Dabei wird den Krankenhäusern durch die Krankenkassen und in Teilen durch die Gesundheitspolitik auf Bundesebene unterstellt, über sogenannte "Wirtschaftlichkeitsreserven" zu verfügen. Dies liefert zugleich die Rechtfertigung von Einspargesetzen, die seit Mitte der 1990er Jahre immer wieder kurzfristig, teilweise sogar rückwirkend, verabschiedet wurden. Paradoxerweise gab es dazwischen teilweise auch kurzfristige Gesetze, die den Krankenhäusern finanziell Luft verschaffen und vor dem Kollaps bewahren sollten.

In Bezug auf die Frage der Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung liegt die Schwierigkeit darin, dass ein Großteil der Kosten auf die Vorhaltung und vor allem auf medizinisches Personal und medizinische Infrastruktur entfällt. Nach bald einem viertel Jahrhundert voller Einspargesetze ist in den gegebenen Krankenhausstrukturen in Deutschland zu bezweifeln, ob es noch nennenswerte Wirtschaftlichkeitsreserven gibt. Beispielsweise ist von 1995 bis 2015 die Anzahl der Krankenhausfälle um +21% angestiegen, das Personal insgesamt jedoch um -2 % zurückgegangen.

Neben der Frage der Ausschöpfung von Reserven geht es bei der Diskussion um die Krankenhausstruktur insgesamt, also um die Fragen, wie viele Krankenhäuser welcher Größe und Spezialisierung in welcher Erreichbarkeit erforderlich wären. Diese Fragen wurden seitens der verantwortlichen Behörden und Institutionen bisher nicht klar beantwortet. Die Rahmenbedingungen haben jedenfalls dazu geführt, dass sich von 1995 bis 2015 die Anzahl der Krankenhäuser um -16 % und die Anzahl der Krankenhausbetten um -18% reduziert haben.

Unzureichende Investitionskostenfinanzierung

Der Zusammenhang erscheint trivial: Wenn Krankenhäuser betrieben werden sollen, dann sind Mittel für deren Errichtung und Erhalt notwendig. Vom Grundsatz her stellen die Bundesländer Fördermittel für die Bauten, die medizintechnischen Geräte sowie sonstige Einrichtung und Ausstattung der Krankenhäuser bereit. Maßgeblich für die Größenordnung müsste sein, wie viel Fördermittel erforderlich sind, um einerseits die bestehende Krankenhauslandschaft zu erhalten und andererseits einen medizinischen und technischen Fortschritt sowie die Umsetzung steigender gesetzlicher Anforderungen, z.B. beim Brandschutz, in den Krankenhäusern zu ermöglichen. Tatsächlich richtet sich die Bemessung der Fördermittel für die Krankenhäuser bisher nach der Haushaltslage losgelöst vom Bedarf.

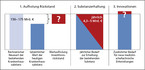

Überschlägig berechnet beträgt der Neuwert der Krankenhäuser in Deutschland zwischen 150 und 175 Mrd. €. Für eine reine Substanzerhaltung müssten im Durchschnitt zwischen 4,3 bis 5 Mrd. € pro Jahr in die Krankenhäuser reinvestiert werden. Dieser Wert müsste zusätzlich jährlich an die Preisentwicklung angepasst werden. Hinzu gerechnet werden müssten die Mittel für die Aufholung des Investitionsrückstands aus der Vergangenheit sowie Mittel für den besagten medizinischen und technischen Fortschritt (siehe Abbildung 1).

Alleine die Gegenüberstellung der in den letzten Jahren zur Verfügung gestellten Fördermittel und dem errechneten Wert für die Substanzwerterhaltung zeigt, dass sie bei weitem nicht ausreichend waren. In 2015 wurden beispielsweise bundesweit 2,8 Mrd. € Fördermittel zur Verfügung gestellt, also lediglich rund 60 % des erforderlichen jährlichen Reinvestitionsvolumens. Über diesen Zeitraum erfolgte vielmehr eine Kürzung um -26%. Im Vergleich dazu ist im selben Zeitraum das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um +60% gestiegen.

Die Finanzierung der erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen musste daher vom Eigentümer aufgebracht oder aus dem laufenden Betrieb mit entsprechender Belastung erwirtschaftet werden. Dort wo alternative Finanzierung nicht erfolgen kann, veralten die Krankenhäuser.

In den Jahren 2003 und 2004 wurden in Deutschland für die Betriebskostenfinanzierung sogenannte Diagnosis Related Groups bzw. DRGs, eingeführt. Dabei wird jeder Patient anhand verschiedener Kriterien, z.B. Diagnosen, Operationen, Alter, usw., einer DRG zugeordnet, für die ein sog. Kostengewicht bundesweit einheitlich festgelegt ist. Zuständig für die Kalkulation dieser Kostengewichte ist das eigens dafür gegründete Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK).

Das Produkt aus Kostengewicht und sog. Basisfallwert ergibt die Vergütung des jeweiligen Behandlungsfalls. Der Basisfallwert wird für jedes Bundesland zwischen den Krankenkassen und den Landeskrankenhausgesellschaften jährlich verhandelt. Wie die Abbildung 3 zeigt, gibt es – mit Ausnahme des Bundeslandes Rheinland-Pfalz – keine großen Unterschiede mehr zwischen den Basisfallwerten der Bundesländer.

Die Systematik der Ermittlung der Basisfallwerte führte in der Vergangenheit dazu, dass Krankenhäuser die Tarifanstiege bei den Gehältern nicht vollständig über die Erhöhung der Basisfallwerte finanziert bekommen haben. Das Ausmaß dieser Unterfinanzierung hängt von den Standortbedingungen des jeweiligen Krankenhauses ab.

Dieser Effekt zeigt sich am Beispiel Baden-Württembergs. Gegenüber dem Jahr 2006 liegt in 2017 der tarifbedingte Anstieg der Gehälter über alle Berufsgruppen hinweg bei +33,5%, während der Anstieg des Landesbasisfallwerts bei +19% liegt, dies ergibt eine Lücke von 14,5%. Wäre das Erlösvolumen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 2006 entsprechend dem tarifbedingten Anstieg fortgeschrieben worden, hätten die Krankenhäuser heute annähernd 1 Mrd. € mehr zur Deckung der Betriebskosten zur Verfügung.

Laut einer Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) wiesen in 2015 über 40% der Krankenhäuser in Baden-Württemberg einen Jahresverlust auf, deutlich mehr als in den anderen Bundesländern. Zurückführen lässt sich dies zunächst darauf, dass der beschriebene Mechanismus für die Ermittlung des Landesbasisfallwerts keine regionalen Unterschiede im Kostenniveau, insbesondere bei den Löhnen, berücksichtigt. Gerade in Baden-Württemberg sind die Lohnkosten vergleichsweise hoch. Das Lohnniveau bei den medizinischen Berufsgruppen lag laut RWI in 2015 in Baden-Württemberg um +3,4% über dem Bundesdurchschnitt.

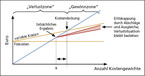

Damit die Betriebskosten eines Krankenhauses gedeckt werden können, muss bei gegebenem Basisfallwert eine bestimmte Anzahl an DRGs mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Die dafür erforderliche Personalvorhaltung, zum Beispiel in Form von Mindestbesetzungen, sowie sonstige Betriebsressourcen, belasten als sogenannte Fixkosten kleinere Krankenhäuser mit weniger Patienten mehr als größere Krankenhäuser mit höheren Patientenzahlen und entsprechend höheren Einnahmen.

Steigende Anforderungen, zum Beispiel aus Strukturvorgaben, haben dazu geführt, dass die wirtschaftliche Situation zusätzlich erschwert wurde. Hier wird ein fatales Problem des DRG-Systems ersichtlich: Reicht die bestehende Anzahl der DRGs für eine Kostendeckung nicht aus, kann diese nur durch höhere Fallzahlen erzielt werden. Die Krankenhäuser sind also im Grunde darauf angewiesen, jedes Jahr mehr Patienten zu behandeln.

Gelingt dies nicht oder nicht in erforderlichem Maße, verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation eines Krankenhauses zwangsläufig. Selbst wenn die Krankenhäuser mehr Patienten behandeln würden, kann sich die wirtschaftliche Situation nicht deutlich verbessern, da durch gesetzlich vorgeschriebene Abschläge und Erlösausgleiche Mehrerlöse gekappt werden (siehe Abbildung 3).

Der aktuelle gesundheitspolitische Rahmen der Krankenhausfinanzierung

In den Mittelpunkt der letzten Krankenhausreform in 2015 wurde der Aspekt "Qualität" gestellt. Dass gute Qualität vor allem aber entsprechende Finanzmittel benötigt, zum Beispiel für eine entsprechende Personalausstattung, wurde weitest gehend ausgeblendet. Im Gegenteil wurden den Krankenhäusern weitere bürokratische Erschwernisse ohne ausreichende Gegenfinanzierung auferlegt, die primär zusätzlichen administrativen Aufwand verursachen und nicht dem Patienten zu Gute kommen. Krankenhäuser sollen zudem finanziell sanktioniert werden, wenn festzulegende Qualitätskriterien nicht erfüllt werden können.

Für eine Erhöhung von Pflegestellen wurde ein Förderprogramm aufgelegt, das von vorne herein eine Unterfinanzierung vorsah, in dem zusätzliche Pflegekräfte nicht vollständig finanziert werden.

Unter dem von den Krankenkassen forcierten Generalverdacht, beabsichtigt unnötig viele Patienten zu behandeln, wurden Regelungen vorgesehen, die Mehreinnahmen der Krankenhäuser bei Mehrleistungen deutlich kürzen. Damit verschlechtert sich insbesondere für kleinere Krankenhäuser, die bereits vorher keine Kostendeckung erreichen konnten, die wirtschaftliche Situation weiter. Mit den beschriebenen Effekten setzt sich zwangsläufig eine Abwärtsspirale in Gang, die aus eigener Kraft von kleinen Krankenhäusern kaum aufzuhalten ist.

In welche Richtung das Ganze gehen soll, zeigt ein weiterer Baustein der Reform: mit den sogenannten Krankenhausstrukturfonds soll mit 500 Mio. EUR aus Bundesmitteln die Förderung von Maßnahmen zum Abbau von Krankenhauskapazitäten bzw. der Schließung von Krankenhäusern erfolgen. Begleitet von umfangreichen Protesten der Krankenhäuser und nach kontroverser gesundheitspolitischer Diskussion wurde schließlich das Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung am 10.12.2015 in Kraft gesetzt.

Ausblick

Offensichtlich ist, dass mit der letzten großen Reform nicht die Finanzierungsbedingungen der Krankenhäuser verbessert, sondern ein Strukturwandel befördert werden soll, der im Ergebnis eine Reduzierung kleinerer Krankenhäuser und eine Leistungskonzentration auf größere Krankenhäuser zur Folge haben soll. "Weniger Krankenhäuser, mehr Spezialisierung, mehr Qualität" hat sich offenbar als Maßgabe in der Gesundheitspolitik durchgesetzt. Allem Anschein nach wird sich dies auch unter einer neuen Bundesregierung nicht wesentlich ändern.

Die Krankenhausausgaben haben sich in den letzten Jahren mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von knapp unter 3% stabil entwickelt. Ihr Anteil an den gesamten Gesundheitsausgaben (344,2 Mrd. EUR in 2015) hat sich seit 2000 von 26,3% sogar leicht auf 26,0% reduziert (89,5 Mrd. EUR in 2015). Dem gegenüber ist der Anteil der Gesundheitsausgaben ohne die Krankenhäuser am Bruttoinlandsprodukt in diesem Zeitraum von 7,5% auf 8,4% gestiegen.

Im Vergleich dazu haben die Krankenkassen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland deutlich profitiert: In 2017 betrug der Überschuss im dritten Quartal 2,5 Mrd. EUR. Damit stiegen die Finanz-Reserven der Krankenkassen auf mehr als 18 Mrd. EUR, die Gesamt-Reserven von Krankenkassen und Gesundheitsfonds belaufen sich zum Herbst 2017 zusammen auf rd. 27 Mrd. EUR. Geld wäre somit vorhanden, um die finanzielle Situation der Krankenhäuser spürbar zu verbessern.

Zwischenzeitlich bedingt nicht mehr nur die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser eine Veränderung der Krankenhauslandschaft. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels und fehlender Nachfolger für niedergelassene Praxen - insbesondere im ländlichen Raum - wird es erforderlich, die Krankenhaus- und Versorgungsstrukturen anzupassen. Bisher fehlen jedoch konkrete überregionale Strukturvorgaben für die zukünftige Ausgestaltung einer modernen Krankenhauslandschaft.

Die Entwicklung solcher Versorgungsmodelle erfolgt bisher hauptsächlich durch die Krankenhausträger selbst, teilweise in Form von trägerübergreifenden Kooperationen. Dies ist vor allem für kommunale Krankenhausträger, die sich in der Verpflichtung zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung sehen, eine große Herausforderung.

Zuviele Partikularinteressen

Um einen zielgerichteten und konzeptionell flächendeckenden Strukturwandel herbeizuführen wäre eine stärkere aktivere Rolle der Planungsbehörden erforderlich. Bisher scheitert dies überwiegend an Partikularinteressen. In diesem Zusammenhang ist die Forderung des Landkreistages von Baden-Württemberg sehr zu begrüßen, Maßgaben für die Bildung der zukünftigen Versorgungsstrukturen landesweit durch ein objektives Gutachten als Grundlage für einen gesteuerten Strukturwandel erarbeiten zu lassen.

Was sich bereits abzeichnet ist eine Entwicklung hin zu einer abgestuften stationären Versorgung durch Maximalversorgungs- und Schwerpunktkrankenhäuser in Verbindung mit wohnortnahen Einrichtungen mit überwiegend ambulanter ärztlicher und/oder pflegerischer Versorgung, sogenannte Gesundheitszentren. Der Wandel hat bereits begonnen.

Erschienen in: Diabetes-Forum, 2018; 30 (3) Seite 42-45